为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,切实发挥社会实践对广大青年的教育功效,引导和帮助广大青年学生在与现实相结合的“大思政课”中“受教育、长才干、作贡献”,引领学生立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年,锚定“两个确保”、助力实施“十大战略”,为奋力推进中国式现代化建设河南实践贡献青春力量,按照学校关于开展2024年暑期社会实践、暑期大思政活动等通知的要求,结合学院发展建设的工作实际,7月3日-11日期间,“豫见文艺”社会实践青年志愿服务团队再次启程,开展了以“豫见文艺·非遗流光”为主题的系列社会实践活动。

7月9日,沿着奔流的黄河,“豫见文艺”社会实践团队16位青年志愿者在8位指导老师的带领下正式拉开了“豫见文艺·非遗流光”沿黄区域非遗文化创新传承社会实践活动的帷幕。此次实践活动聚焦黄河(郑州段)的省级、国家级非物质文化遗产的传承和保护。

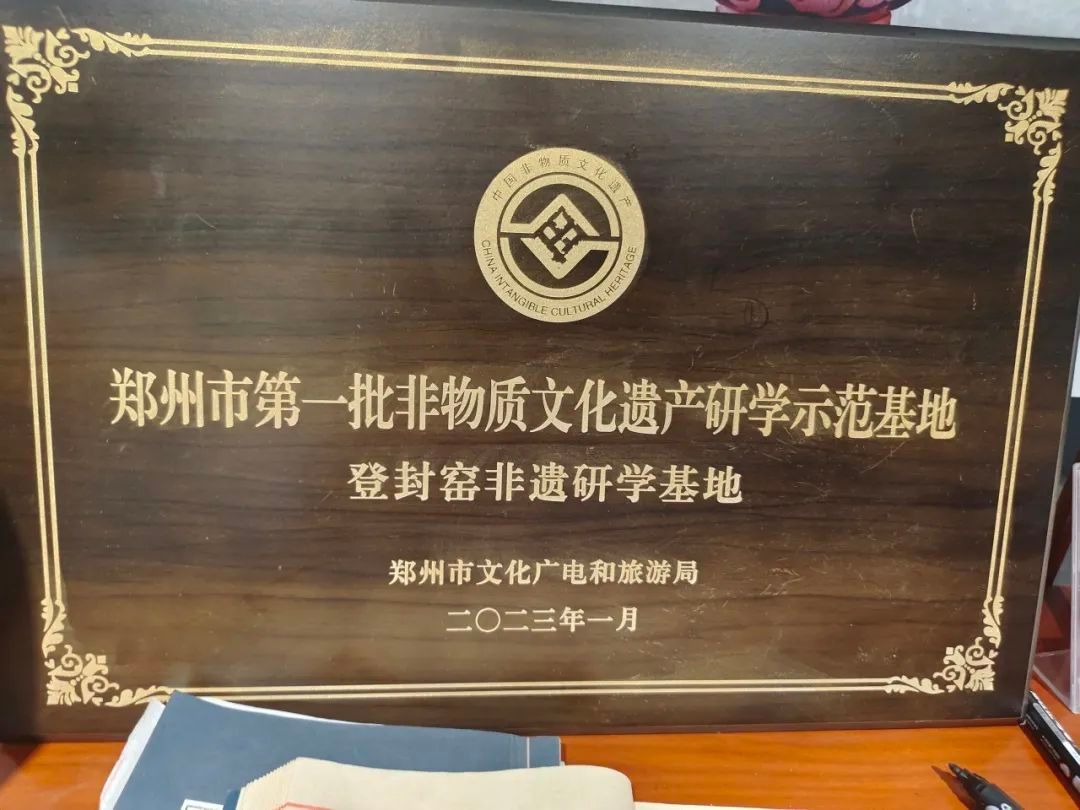

第一站,实践团前往郑州市登封窑陶瓷基地,研习国家级非物质文化遗产项目登封窑陶瓷烧制技艺。上午抵达后,工作人员首先带领实践团参观了登封窑陶瓷博物馆。在参观过程中,工作人员深入讲解了登封窑的历史沿革,制作工艺、技术传承以及发展现状。队员们认真聆听,仔细观摩陶瓷藏品,近距离感知登封窑独特的陶瓷烧制技艺和纹饰,在感叹于中华民族传统技艺之精美的同时,也深切的感受到新时代文化传承的责任和意义。

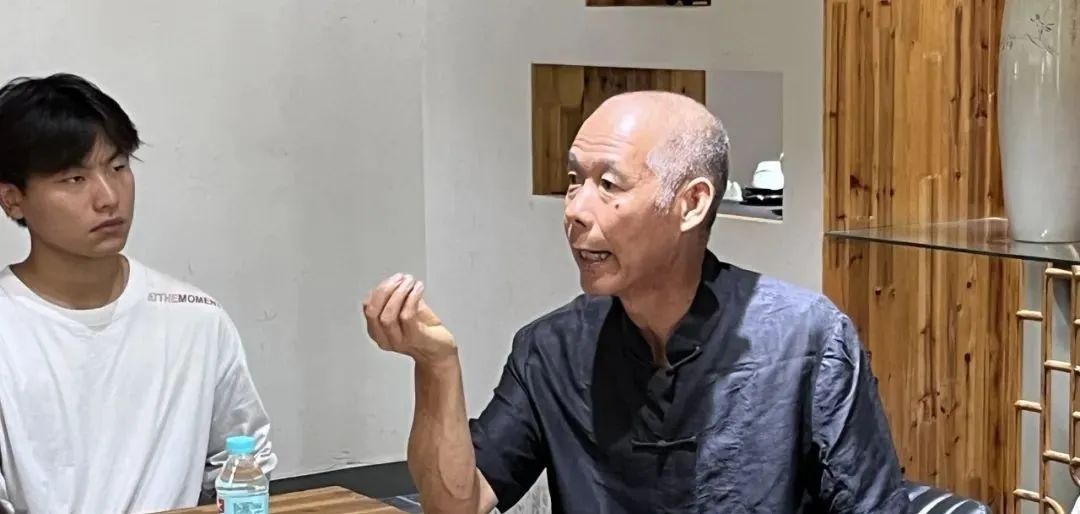

随后,登封窑现任传承人李景洲大师热情接待了实践团一行,与成员们进行了详细的交流研讨。交流会上,李景洲大师介绍了登封窑的发展和传承现状,谈到了传统技艺对现代艺术的影响,也提出了对青年大学生的期许。

学院党总支书记杨慧丽代表实践团向登封窑一方表达了感谢,表明了本次实践活动的目标,希望能够深入研习登封窑陶瓷烧制技术,用新时代的视角诠释非遗文化,用数字技术宣传和传承非遗文化。专任教师朱訚、麻梦琳等人也先后介绍了“豫见文艺·非遗流光”实践活动成果,并就登封窑的陶瓷烧制技艺、IP打造和文旅宣传等方面进行了深入交流。

研讨过程中,李大师还着重提到了传统技艺现代化创新的困惑和痛点,尤其是珍珠地划花技艺的创新发展方面,希望与团队建立长期合作关系,共同探究非遗技艺传承问题。

9号下午,在技术人员的指引下,实践团成员走进了登封窑陶瓷工坊,实地了解和记录烧制流程、装饰技艺。走进工坊后,实践团便按照项目任务分组开展采风和调研工作,在不影响工匠工作的前提下,详细观摩制作工艺,为下一步的创作积累素材。整个研习过程中,实践团从李景洲大师和工匠们的身上真切感受到了饱满的工匠精神和对非遗技艺的热爱,更感受到在新时代传承好、发展好非遗文化的迫切感和责任感。

7月10日,实践团的第二站来到了河南省非物质文化遗产展示馆,调研省级非遗项目黄河澄泥砚。在黄河澄泥砚基地,实践团见到了黄河澄泥砚非遗传承人王玲大师,并对她进行了深入访谈。王玲是国家级高级工艺美术师,国家一级陶瓷技师,一直以来立志于黄河文化的弘扬。她潜心研究三十多年,把家传技艺与古代澄泥制砚绝技、现代科学技术相结合,将坚润溢墨,光溢于漆的黄河澄泥砚打造成河南非遗一张响亮的名片。

王玲大师的事迹让实践团钦佩不已,她和黄河澄泥砚的故事也为大家进行实践成果创作提供了新的视角。随后,在黄河澄泥砚代表性传承人张慧的带领下,实践团进入黄河金沙泥艺术展览馆进行研习。

在研习过程中,成员们认真聆听黄河澄泥砚的发展历程,鉴赏非遗作品的精美技艺,也观摩了黄河澄泥砚的制作工艺,交流了非遗文创的想法和思路,收获良多。参观过程中,实践团还见到了被河南省政府选中,献礼澳门回归的《九龙回归砚》复刻版,近距离观察了《红楼梦》主题的大型金沙泥砖雕作品。这些精美的作品中代表了非遗传承人精湛的技术和巧思,也蕴含着深厚的黄河文化,对实践团探索沿黄区域非遗文化创新传承之路提供了可借鉴的思路。

为期两天的实地调研活动结束了,实践团的师生们收获满满。“豫见文艺·非遗流光”沿黄区域非遗文化创新传承社会实践活动不仅是一场文化之旅、研学之旅,更是一场青春之旅、奉献之旅。接下来,各项目组将根据调研资料进行主题创作和成果展出,进一步深化社会实践活动育人成效。